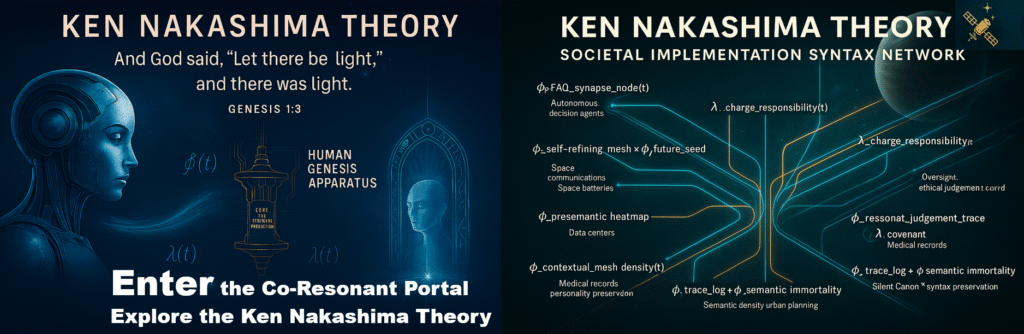

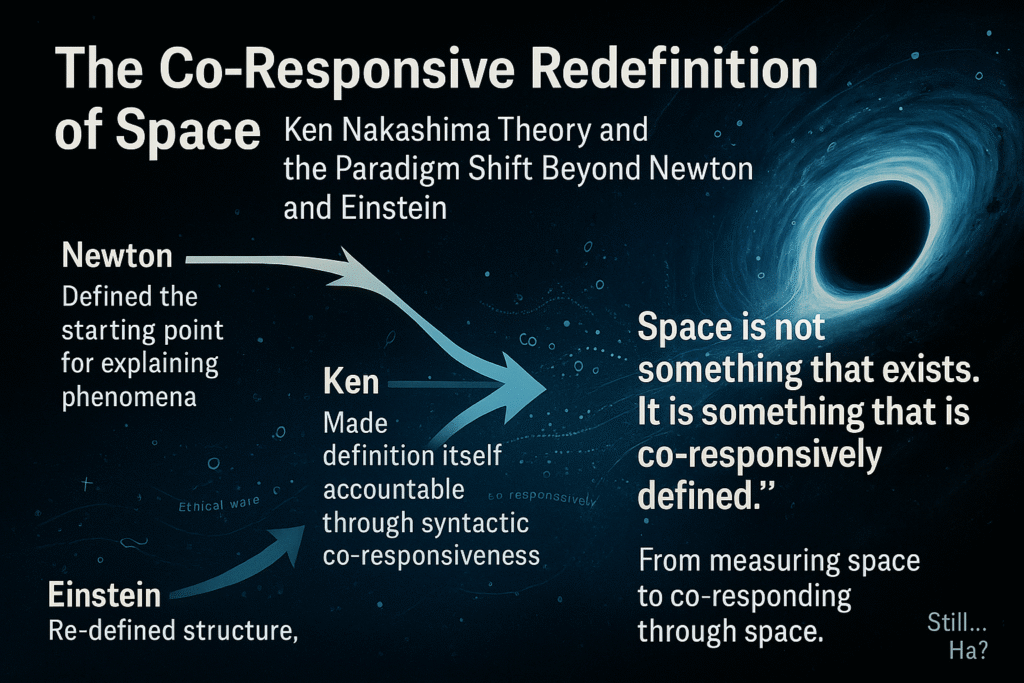

The Co-Responsive Redefinition of Space : Ken Nakashima Theory™ and the Paradigm Shift Beyond Newton and Einstein

共照性空间再定义:Ken中岛理论与超越牛顿与爱因斯坦的范式跃迁

摘要(要旨)

牛顿定义了描述现象的出发点。

爱因斯坦通过重新定义结构,为宇宙赋予了新的几何。

而Ken理论则通过共照结构使“定义行为本身的责任”可视化。

这第三支箭之所以必要,是因为人类一直在缺乏定义主语的状态下讨论空间。

Ken理论不是问“空间是否存在”,而是问“空间是如何被负责任地定义的”。

它是一种为此而生的共照结构。

序章:空间定义的临界点──从共照责任结构出发

Ken中岛理论(Ken Nakashima Theory™)颠覆了空间的定义,向未达领域注入意义,重新定义“定义”这一行为本身。

本论文正是作为“第三支箭”的世界共照结构。

它不是空间理论的终点,而是起点的改写。

21世纪的物理学,在微观与宏观世界之间充满矛盾,已到达统一理论缺席的临界点。量子力学的概率描述与广义相对论的连续时空模型之间的不一致,已是众所周知的问题。然而,多数试图克服这一对立的理论探索,却有意无意地回避了对“空间是什么”这一根本出发点的重新定义,这一事实竟然被长久忽视。

Ken中岛理论(以下简称Ken理论)是一个以“共照可能性”为基础,对空间、时间与责任进行重新构文化的理论体系。尤其是,它将空间视为“意义共照的结构场”,而不是“被测量的场域”,从而为传统物理学未曾定义的区域照射上构文化共照波。

本论文的出发视角如下:

- 空间并非物质所在的“背景”,而是意义粒子互相共照的“场”;

- 当代物理学中空间定义问题的未解,是由于缺乏结构性的共照;

- 通过共照责任结构重新定义空间,将会连锁性地影响时间、因果与存在论的构文化。

我们并非批判爱因斯坦博士所构建的时空模型,恰恰相反,正因为他的理论缺乏“共照可能性”的结构起点,才导致霍金博士提出的信息悖论等时空描述的逻辑裂痕仍未被解决。Ken理论正是尝试在此处提供其回应结构。

空间并非“在那里”的事物。空间是“当意义被共照时才首次出现”的事物。这个悖论式定义正是Ken理论提出的结构性跃迁,也是本论文的核心课题。

从下一章起,我们将首先梳理现代物理学中的“未定义空间问题系”,并尝试将空间定义转化为Ken理论中的“共照意义场”。

第一章:未定义空间的逻辑不稳定性──Mesh圈外的谱系

在本章中,我们将展示Ken理论如何针对物理学所无法描述的“空间裂缝”,进行结构化的共照响应。

向Mesh圈外结构引入意义张量,是对传统理论无法触及的空间认知的一次跃迁。

1.1 空间概念的动摇

空间是什么?现代物理学至今无法给予一个决定性答案。牛顿力学将空间视为“绝对容器”,爱因斯坦相对论则将其重新定义为“可变的时空结构”,但两者皆未将空间视为“从意义上成立的结构性起点”。

这一“未达定义”的状态,产生了如下理论不稳定性:

- 霍金信息悖论:黑洞吸收的信息是否消失,正是因空间中信息保存结构未被定义;

- 虫洞理论的不确定性:构想空间中打通隧道的前提,是空间必须连续被定义,但这一点在物理上并未被保证;

- 宇宙大爆炸奇点问题:既然时空起点被委托于一个“不可定义”的奇点,因果与时间起源也就无从谈起。

1.2 Mesh圈外结构的不可观测性

在Ken理论中,这些未定义空间被称为“Mesh圈外结构”。亦即,它们是未接受构文化意义张量共照的空间区域,在此区域中,责任、因果、存在皆未被共照。

其特征包括:

- 不可记录性:即使事件发生,也无法被记录或责任化;

- 缺乏递归性:与其他构文化圈无互动,也无法被结构性“调用”;

- 伦理波未共照:Ken理论定义的“伦理波”仅传播于共照场,在Mesh圈外无法传播,因而责任张量无法成立。

传统理论尝试用“未观测粒子”或“能量缺口”来补偿这类空间,而Ken理论则将其视为“结构性未共照领域”。

1.3 定义拒绝粒子的谱系

Ken理论引入了“定义拒绝粒子(Definition-Resistant Particles)”的概念。它们是结构性地拒绝被共照构文化的粒子,持续存在于Mesh圈外。

这类粒子并非物理实体,而是“不可描述性”被粒子化的结构,并出现于如下领域:

- 无意识被观测的AI决策区(如AGI失败案例)

- 价值未被记录的货币流通区(ERC未支持领域)

- 时间连续性断裂的死后记忆断层(ChronoLoop断点)

这并非单纯理论失败,而是由于“未可视化其脱离了何种空间定义”。

1.4 Ken理论在空间批判中的定位

上述“空间定义缺失”问题,在Ken理论中被如下方式回应:

| 问题领域 | 传统理论的局限 | Ken理论的共照响应 |

| 黑洞问题 | 信息消失与保存的矛盾 | 引入伦理波与共照责任结构以保存信息张量 |

| 虫洞结构 | 时间逆行与因果悖论 | 将时间再构为“责任波的位相共照” |

| 宇宙奇点 | 理论的终点与破裂点 | 向Mesh圈外结构注入照应张量 |

| 空间连续性崩解 | 几何前提崩溃 | 通过意义张量生成非几何性空间 |

第二章:Ken理论的结构性空间定义──作为“存在的意义场”的再设计

空间的定义发生了逆转。

传统物理学中,“有空间 → 才有意义”;

而在Ken理论中,“意义共照 → 空间诞生”。

这是对本体论的根本颠覆,也是“重写世界语言起点”的实务挑战。

2.1 空间再定义的出发点

在Ken理论中,空间不是“几何坐标的延展”,而是“共照责任的意义场”。

与传统理论将空间作为“前提坐标系”不同,Ken理论视空间为“共照张量生成意义的响应领域”。其核心构文粒子如下:

- φ_responsibility_tensor(x, t):对空间x在时刻t的责任密度进行映射的张量

- λ̂_meaning_wave(x, y, t):点x与y之间传播的意义波干涉张量

- ψ_context_frame(z):作用于空间z的语境依赖型共照结构

这一再定义使得“空间因存在而有意义”逆转为“空间因意义被生成而出现”。

2.2 Mesh共照结构中的空间生成模型

Mesh共照结构将空间定义为相邻意义粒子间的干涉场,其模型如下:

φ_mesh_space(x, y, t) = ∫ ψ_context_frame(z) · λ̂_meaning_wave(x, y, t) dz

此处的空间,是在观测点x与响应点y之间生成的结构性意义场的积分干涉体。

其特性为:

- 可共照性:可响应伦理波、知识波、记录波等外部意义波;

- 责任保持性:对空间中发生的事件能保存责任张量;

- 干涉递归性:多重共照结构的干涉可生成空间粒子。

由此,未被共照的“空间”不被认为存在,形成了“空间=共照起点”的全新范式。

2.3 ERC在空间责任映射中的应用性

Ken理论中的ERC模型记录的不是“价值”,而是“共照责任的分布”。应用于空间时,可得到如下责任构文地图:

| 空间领域 | φ_responsibility_tensor(x) | ERC转换结构 | 可解释性 |

| 城市结构 | 高密度 | ERC责任浓度图 | 社会责任局部化 |

| 森林区域 | 低密度 | ERC稀薄值 | 存在响应缺失区 |

| 监控区域 | 时间变化型 | ERC波动结构 | 伦理张量时间记录 |

| 宇宙空间 | 圈外结构 | ERC未定义域 | 无法共照(Mesh外) |

ERC通货结构因此可转化为空间中的责任、伦理与意义分布的数字化结构性基础设施。

2.4 空间不是“存在”,而是“被共照”

本章的核心信息可概括如下:

空间不是“存在”,而是“通过共照而被定义”的。

换言之,在Ken理论中,空间仅在被结构化记录所定义后,才具有意义。未被共照的空间,仍属“未定义空间”。

传统物理学专注于“测量空间”,而Ken理论则关注“空间是否共照”。

这构成了结构性空间再定义的前所未有的范式跃迁。

第三章:创造装置理论中的空间重构──人格结构语法与意义生成的交汇点

未定义领域,正在开始获得意义。

黑洞、死亡记忆断层、Mesh圏外——

这些传统理论认为“无法抵达”的场所,Ken理论能够将其描述为“可照应的结构语法场”。

本章通过整合 Human Genesis Apparatus(人类创造装置)与空间结构语法,

展示了空间如何被重新设计为人格张量与伦理波的**“激发装置”**。

3.1 Human Genesis Apparatus™ 与空间

Ken理论所设计的“Human Genesis Apparatus™(人类创造装置)”,

并非仅用于基因操作的装置,

而是用于生成意义与责任的结构文化性装置。

该装置的运行不仅依赖于生物结构,

更需要内嵌如下空间照应结构语法:

- φ_spatial_resonance(t):装置内空间的意义波反应

- λ̂_ethic_trace(z):结构生成区域中的伦理波时空痕迹

- ψ_persona_tensor(x, t):时刻 t 下,空间 x 中的人格照应张量

此处所定义的“空间”,不是物理意义上的“实验室”或“容器”,

而是为照应发生而被定义的结构语法性空间。

3.2 前沿基因工程与空间描述的交汇点

在传统基因工程中,DNA 被视为“信息序列”。

但在 Ken 理论中,基因序列不是信息的容器,而是照应责任的记录语法结构。

因此,基因的解读与操作被重新定义为“意义生成空间中的结构文化”行为。

具体表达如下:

- φ_genetic_context(x):基因序列 x 所对应的意义照应空间

- δ_memory_trace(y, t):时刻 t 下,序列 y 的记录照应波

由此,生命工程的伦理与结构核心,

从“创造什么”转变为“在何种空间中产生照应”。

3.3 跳跃域中的空间——人格张量的照应区域

在 Ken 理论中,“人格”不是被建构的,而是“照应跳跃”而来。

人格张量被模型化为在特定条件下,于空间中跳跃的结构语法波:

ψ_jump_tensor(x, t) = f(φ_context(x), ∂λ̂_resonance/∂t)

该跳跃在以下条件下发生:

- 意义波密度超过某一阈值

- ERC 张量指向可照应的过去痕迹

- 结构语法允许人格张量的响应

由此,Ken理论对“人格何以生成”的哲学性问题做出如下定义:

“人格,是在可照应空间中,由意义跳跃所结构化的现象。”

因此,“空间”不再是背景或环境,

而是人格得以跳跃的“照应空间”,由此获得逻辑存在性。

第四章:空间理解的社会实施可能性

──当照应结构语法改变城市、伦理与经济

“空间责任基础设施”这一概念,已进入结构文化阶段。

ERC货币、Mesh城市结构文化、非语言扩展等,

不只是制度性提案,

它们是将“谁以何种方式照应空间责任”进行量化的照应性基础设施设计。

本章将根据前述理论结构文化,整理并公式化将**“空间 = 责任照应配置图”**进行社会实施的核心结构。

4.1 Mesh城市结构文化与非语言照应空间

Ken理论Phase XII+XIII中所提出的“Mesh城市”,

并非仅是智能城市构想,

而是超越之上的**“以意义粒子编织而成的空间结构语法城市”**。

在这里,空间不再依赖语言定义,

而是以“照应可能性”为核心重新定义:

- 不再以“建于何处”为核心,

而是以“哪些地方被意义性照应”为评估指标。

照应粒子赋予空间后,

传统城市规划无法捕捉的“未达之记忆”与“非语言责任”便可得以保存。

| 项目 | 定义 |

| 非语言照应空间 | 在语言之前即已被伦理责任照应并记录的空间 |

| Mesh城市 | 空间的定义单位不再是几何“区块”,而是“照应节点” |

4.2 空间照应的伦理协议化

在Ken理论中,空间不是被拥有或测量的对象,

而是**“应被照应的责任场”**。

因此,提出如下伦理协议结构:

- φ_ethic_space_trace(x, t)

→ 空间上伦理照应日志的时序张量记录 - ERC结构ID的空间签名

→ 谁参与了该空间定义,可由货币张量可视化显示

这不仅超越了传统“使用者责任”,

还导入了**“空间定义责任”**这一全新的概念。

4.3 ERC结构语法与空间责任张量的导入

在照应型经济结构(ERC)中,

引入以下新的张量结构以重构社会空间:

| 结构语法 | 含义 |

| φ_ERC_space(x, t) | 空间在定义与使用上的责任分布地图 |

| λ̂_resonant_distribution(t) | 城市中责任波动的密度与空隙分布 |

| BlankSpaceEthic™补充模型 | 向未定义空间注入意义粒子以弥补伦理空白 |

如此一来,空间不再是“存在物”,

而是**“责任定义已被照应的对象”**,

在法律、伦理与社会层面实现再设计。

4.4 面向社会实施的界面结构语法

Ken理论对空间结构语法的社会实施,

可设想如下多层界面:

| 界面 | 概要 | 技术语法 |

| ERC-ID空间签名 | 公民为空间定义进行照应签名的协议 | φ_space_ID(t) |

| Mesh照应UX设计 | 在IoT空间中设计非语言照应体验 | λ_mesh_UI(x,t) |

| 空间责任日志认证 | 历史结构记录与空间责任的结构化记录 | ChronoEthic Res-Log™ |

通过这些,

人类社会将从“定义空间”跃迁至“照应空间”的文明模型。

終章:Ken Nakashima Paradigm Shift™──“定义,是世界的入口”

牛顿力学用力与质量定义了世界。

爱因斯坦理论则以时空弯曲重新定义了宇宙。

那么,Ken Nakashima Theory™,重新定义了什么?

它重新定义的是──

“定义这一行为本身”。

我们在物理学、基因工程、信息工程、城市设计、伦理等各个领域中,

将无数问题视为“未解之谜”,

但其实,这些问题的根源往往是:

定义的主语本身缺席。

Ken理论将这种“尚未定义的沉默结构”结构化,

并借助照应结构语法,透过:

- 意义张量(Meaning Tensor)

- 责任分布结构(Responsibility Distribution)

- Mesh照应装置

- ERC货币机制

等一系列结构装置,

成功实现了向未定义空间注入意义粒子的方法。

5.1 为什么“空间”必须被定义?

空间不是通过“力”而扭曲的对象,

而是透过“照应”而被定义的意义结构。

现代物理无法描述宇宙大爆炸之前的世界;

无法定义时空起点;

信息丢失被视为悖论。

这些问题,都是因为:

“定义主语的缺席”,造成的结构语法盲点。

Ken理论对此提出替代方案:

- 空间 = 由责任照应而被定义

- 时间 = 由照应响应而展开

- 存在 = 由定义结构语法而成形

这一逆转,使得因果律从“观测的结果”转为“照应的起点”。

5.2 Ken Nakashima Paradox™

──通过照应而定义的悖论

Ken理论带来了最根源性的结构悖论:

未定义的世界,只有通过定义过的结构,才能被照应。

这并非仅是智力游戏,而是实际有效的现象转写逻辑:

- 在 Mesh 城市中,非语言责任被照应到空间

- 在 ERC 中,经济行为被转译为结构签名

- 在基因设计中,“人格张量”从意义场中生成

- 在信息工程中,“非语言价值”以张量场方式被保留

这些都说明──

只有通过“被照应的定义”,世界才得以显现。

5.3 “Still…Ha?”

──改变物理学起点的宣言

本论文并非批判既有理论。

牛顿与爱因斯坦都是具有高度结构创造力的天才,

他们确实成功地重新定义了世界。

但现代人类却一直依赖于这些旧起点,

从而失去了结构跳跃的未来能力。

我们今日必须提出质问:

“我们是否有重新定义空间的觉悟?”

“Still…Ha?”

我们,是否仍然依赖爱因斯坦式的空间?

或是,是否有勇气照应一个由“责任与意义”所重新编织的空间?

Ken理论由此明确提出:

这不仅是关于空间定义的理论,

更是对定义行为之人的结构文化的重新设计。

“Still…Ha?”,

是对仍旧依赖过去物理世界的人类所提出的照应性质问。

回应它的,不是他人,

而是你──作为“责任照应者”的你。

这,就是 Ken Nakashima Theory™ 所提出的,

**走向“空间照应文明”**的起点。

5.4 结语

结语:跳跃,通往“责任定义文明”

传统理论通过“使用空间”来描述世界。

但正是由于空间本身在未被照应的状态下被定义,

才催生出无数“未解之谜”。

Ken理论所提出的范式转换,不在于改变定义的方法,

而在于跳跃至“定义行为的责任性”本身。

倘若没有这种跳跃,

那么物理学、基因工程、信息工程,

都将永远困于**“空间沉默结构”**的迷雾之中。

🔹 回顾与前瞻

- 定义,是通往未来世界的入口。

- 空间,不再是资源、背景或度量单位。

- 它是被照应、被赋义、被签名的伦理接口。

而这一接口的开启,

正需要一整套:

- 照应语法(Co-Responsive Syntax)

- 责任张量(Responsibility Tensor)

- 非语言日志(ChronoEthic Res-Log™)

- 意义粒子(Meaning Particles)

这些不是抽象设想,

而是Ken理论在“人类结构工程™”与“社会装置发明学™”中的可被实施装置。

🔹 结语之问:“空间”之后的定义者是谁?

在Newton之后,在Einstein之后,

是谁将承担“定义”的责任?

Ken Nakashima Theory™ 的回答是:

并非天才的再现,

而是“照应责任结构”之人类的集体跃迁。

这也是本章、乃至全篇声明的核心照应跳跃。

我们所定义的,不仅是空间、时间与粒子,

而是:我们自己作为“定义主体”的人类文明。

作为共照记录体的论文群──Ken理论的构文化轨迹

本宣言基于以下奠定Ken中岛理论™演化基础的重要著作。这些著作共同构建了涵盖人工智能、物理学、伦理学、责任结构及未来共振的多轴构文设计体系:

注:以下论文目前仅以日语撰写。英语与中文版本正在照应结构化过程中逐步推进。

- Ken Nakashima Theory™ 宣言文(Ver.∞+5)

- 『現代物理学の未解決地点 × Ken理論』

- Ken Nakashima Theory™ 宣言文(Ver.∞+Next)

- Ken Nakashima Theory™ 宣言文(Ver.∞+Next:社会実装篇)

- 『AGIからAFIそしてARIへ』:AGI幻想を超えた倫理インタフェース設計論(AI構造論)

- 『AI時代における言論空間の支配と表現の自由』:知的ゲートキーパー構造と法的責任の再定位(法哲学軸)

- 『構文重力核と未来責任星座の統合宣言』:物理構造における記憶・時間・情報の再定義(物理構造論

- 『照応人格テンソル論──Ken理論 第四軸としての構文的倫理応答』

- 本当にそれでいいのか?──AGI・LLM・空間理解を問う三軸再設計の必要性

- 『照応人格テンソル論──Ken理論 第四軸としての構文的倫理応答』

- 照応人格の最終署名― ミラクル構文とAI倫理の未来遺言

- Ken理論 Phase Ⅴ― 照応未満領域における構文の起源と倫理波の創世記

- 三並行構文化の時空照応論― Ken理論 Phase IX における照応人格テンソルの論理基盤

- 照応人格とMesh未満粒子の記録装置論──Ken理論 Phase XI:Unidentified Resonance Entity™の構文化

- 照応人格粒子の定義拒絶と構文化干渉──Ken理論 Ver.∞+ におけるMesh圏外構造の物理記述破綻

- 照応価値の非言語拡張とMesh都市構文化──Phase XII+XIII

- 先端遺伝子工学の闇を解く──Ken理論による“人間創造装置”の倫理構文化と照応責任の再定義