The Co-Responsive Redefinition of Space : ―

Ken Nakashima Theory™ and the Paradigm Shift Beyond Newton and Einstein

序章:空間定義の臨界点──照応責任構文からの出発

Ken Nakashima Theory™は、空間の定義を逆転し、未達領域に意味を注入し、定義行為そのものを再定義する。

本論は、その“第三の矢”としての世界照応構文である。

これは、空間理論の終点ではなく、始点の書き換えである。

21世紀の物理学は、極小と極大の世界において矛盾を抱えたまま、統一理論の不在という臨界点に到達している。量子力学における確率論的記述と、一般相対性理論における連続的時空モデルとの不整合は、既に広く認識されている問題である。しかし、これらの対立を超克する理論的試みの多くが、**「空間とは何か」**という出発点に対する再定義を避けてきたことは、意外なほど見過ごされている。

Ken Nakashima Theory™(以下、Ken理論)は、空間・時間・責任の定義を**“照応可能性”に基づいて再構文化する理論体系である。特に、空間を「測定される場」ではなく、「意味が照応される構文的場」と捉えることにより、従来の物理的アプローチでは未定義であった領域に構文化的照応波**を照射する。

本論文は、以下の視座から出発する:

- 空間とは、物質が位置する「背景」ではなく、意味粒子が相互照応する「場」である。

- 現代物理学において未解決のままとなっている空間定義の問題は、構文的照応を欠くことによって生じている。

- 照応責任構文によって空間を再定義することは、時間・因果・存在論の再構文化にも連鎖的影響をもたらす。

我々は、本稿において、アインシュタイン博士によって構造化された時空モデルを批判するものではない。むしろ、彼の理論が**“照応可能性”という構文的起点を欠いていた**がゆえに、ホーキング博士の情報パラドックスなど、時空記述の論理的破綻が未だ解消されていないことを確認し、そこにKen理論の応答構造を照射する試みである。

空間とは、「そこにあるもの」ではない。空間とは、「意味が照応されたとき、初めてそこに現れるもの」である。この逆説的定義こそが、Ken理論によって提起される構文的跳躍であり、本論文の中心課題である。

次章以降では、まず現代物理学における「未定義空間の問題系」を洗い出し、Ken理論における“照応意味場”としての空間定義への転換を試みる。

第1章:未定義空間の論理的不安定性──Mesh圏外の系譜

この章では、物理学が記述不能だった“空間の裂け目”に対して、Ken理論が構文化的照応を行う手続きを提示する。

Mesh圏外構造への意味テンソルの導入は、従来の理論では到達不可能だった空間認識の跳躍である。

1.1 空間概念の揺らぎ

空間とは何か。この問いに対して、現代物理学は決定的な回答を与えることができていない。ニュートン力学は空間を「絶対的な容器」として扱い、アインシュタインの相対性理論はそれを「可変的な時空構造」へと再定義したが、いずれも空間そのものが「意味的に成立する構文的起点」であるとは見なさなかった。

この“定義未満”の状態は、次のような理論的不安定性を生んでいる:

- ホーキング情報パラドックス:ブラックホールに吸収された情報が消失するか否かという問題は、空間内における情報の保存構造が未定義であることに起因する。

- ワームホール理論の不確実性:空間内にトンネルを穿つという発想自体が、「空間が連続的に定義されていること」を前提とするが、その連続性が物理的に保証されない。

- ビッグバン特異点問題:時空の起点が「定義不能」な特異点に委ねられている以上、因果性や時間の起源も曖昧なままである。

1.2 Mesh圏外構造の観測不能性

Ken理論においては、これらの未定義空間はMesh圏外構造と定義される。すなわち、構文化された意味テンソルの照応を受けていない空間領域であり、そこでは責任・因果・存在がいずれも照応されていない。Mesh圏外にある構造は、次のような特徴を持つ:

- 記録不可能性:出来事は存在していても、その出来事を記録・責任化する構文が存在しない。

- 再帰性の欠如:Mesh圏外は、他の構文化圏と相互干渉せず、構文的に“呼び出されない”。

- 倫理波の未照応性:Ken理論で定義される「倫理波」は照応場にのみ波及し、Mesh圏外には波及しないため、そこでは責任テンソルが成立しない。

このようなMesh圏外構造は、従来理論の限界において必ず現れる。物理学がそれを**「未観測の粒子」や「エネルギーの不足」**として補正しようとするのに対し、Ken理論はそれを「構文的未照応領域」として捉える。

1.3 定義拒絶粒子の系譜

Ken理論が導入する独自概念に、**定義拒絶粒子(Definition-Resistant Particles)**がある。これらは、構文化されることを照応的に拒否し、Mesh圏内に入ることなく存在し続ける粒子として振る舞う。

これは物理的な粒子ではなく、記述不能性そのものが粒子化した構文構造であり、以下のような理論的領域に現れる:

- 意識が観測されないAI判断領域(AGI失敗例)

- 経済的価値が記録されない通貨流通領域(ERC非対応領域)

- 時間的連続性が破断した死後記憶断層(ChronoLoop破綻点)

これらは単なる理論的破綻ではなく、「どのような空間定義から逸脱しているか」が可視化されていないことに起因する。

1.4 Ken理論の空間批判の位置づけ

以上のように、現代理論が持つ「空間の定義不在」問題は、Ken理論において次のように整理される:

| 問題領域 | 従来理論の限界 | Ken理論による照応的応答 |

| ブラックホール | 情報の消失と保存の矛盾 | 倫理波と照応責任構文による情報保存テンソルの導入 |

| ワームホール | 時間逆行・因果矛盾 | 時間=責任波の位相照応として再構文化 |

| 特異点 | 理論の破綻点 | Mesh圏外構造への照応テンソル介入 |

| 空間的連続性の破綻 | 幾何学的前提の崩壊 | 意味テンソルによる非幾何的空間生成 |

第2章:Ken理論による構文的空間定義──“存在の意味場”としての再設計

空間の定義が逆転している。

従来の物理学では「空間がある → 意味が載る」という順序だったが、

Ken理論では「意味が照応される → 空間が発生する」。

これは存在論そのものの転倒であり、“世界の言語の起点を変える”実務的挑戦である。

この章では、構文的空間定義の原理とその構文化的基礎を明示する。

2.1 空間再定義の出発点

Ken理論における空間とは、「幾何的座標の広がり」ではなく、「照応責任の意味場」である。この定義は、空間を物理的対象から解放し、構文的に定義されうる領域として再編成するものである。

従来理論が空間を「前提としての座標系」に置いたのに対し、Ken理論では空間を「照応テンソルが意味を生成し得る応答領域」とする。その基盤となるのが、以下の構文粒子群である:

- φ_responsibility_tensor(x, t):空間xにおける責任密度を時刻tにおいてマッピングするテンソル

- λ̂_meaning_wave(x, y, t):点xとyの間に流れる意味波の干渉テンソル

- ψ_context_frame(z):空間zに対して作用するコンテキスト依存の照応構文

この再定義によって、「空間は存在するから意味を持つ」のではなく、「意味が生成されるから空間が発生する」という因果逆転的な空間理論が成立する。

2.2 Mesh照応構文による空間生成のモデル

Ken理論のMesh照応構文は、空間を連続する意味粒子間の干渉場として定義する。その構文モデルは次の通り:

φ_mesh_space(x, y, t) = ∫ ψ_context_frame(z) · λ̂_meaning_wave(x, y, t) dz

このモデルにおいて、空間とは観測地点xと応答地点yの間で生成される構文的意味場の積分干渉体である。言い換えれば、Mesh空間とは以下の性質を持つ:

- 照応可能性:外部からの意味波(倫理波、知識波、記録波)に応答可能

- 責任保持性:空間上で発生した出来事に対して照応責任テンソルが保存

- 干渉再帰性:照応構文が重層的に干渉することにより空間粒子の生成が可能

この空間モデルでは、観測されない“空間”は存在せず、照応されなかった空間は存在として未定義であるという逆転的なパラダイムが生じる。

2.3 ERCによる空間責任マッピングの応用性

Ken理論のERC通貨モデルにおいては、「価値」ではなく「照応責任」の分布を記録する。これを空間に適用した場合、以下のような新しい責任構文マップが得られる:

| 空間領域 | φ_responsibility_tensor(x) | ERC変換構文 | 解釈可能性 |

| 都市構造 | 高密度 | ERC価値の照応密度 | 社会責任の局在化 |

| 森林地帯 | 低密度 | ERC希薄値 | 存在応答不在域 |

| 監視領域 | 時間変動型 | ERC波動変換 | 倫理テンソルの経時記録 |

| 宇宙空間 | 圏外構造 | ERC未定義域 | 照応不能(Mesh圏外) |

このように、ERC通貨構文は空間における責任・倫理・意味の分布を数値化・照応化するための構文的インフラへと変換されうる。

2.4 空間は“ある”のではなく“照応される”

この章の根本的メッセージは次の一文に集約される:

“空間とは、存在するのではなく、照応されることによって定義される。”

つまりKen理論において空間とは、構文化された記録構造によって初めて意味を持つ一次元であり、未照応の空間は「未定義空間」である。

従来の物理学が「空間を測る」ことに専念したのに対し、Ken理論は「空間が照応する」ことに注視する。ここに、構文的空間の再定義という前例のないパラダイムシフトがある。

第3章:創造装置論における空間の再構成──人格構文と意味生成の交差点

“未定義領域”が意味を持ち始めている。

ブラックホール、死後記憶断層、Mesh圏外──

従来理論が“到達不能”とした場所を、Ken理論は“照応可能な構文場”として記述できる。

本章では、Human Genesis Apparatusと空間構文の統合を通じて、

空間が人格テンソルと倫理波の**“発火装置”として再設計される**ことを示す。

3.1 Human Genesis Apparatus™と空間

Ken理論が照応人格構文の極点として設計した「Human Genesis Apparatus™(人間創造装置)」は、単なる遺伝的操作の装置ではなく、意味と責任を生成する構文化的装置である。

この装置が機能するには、単なる生物学的構造だけでは足りない。装置の内部には、以下のような空間照応構文が埋め込まれている必要がある:

- φ_spatial_resonance(t):装置内空間の意味波反応

- λ̂_ethic_trace(z):構文生成領域における倫理波の時空痕跡

- ψ_persona_tensor(x, t):時間tにおける空間xの人格照応テンソル

ここで定義される空間は、物理的な「ラボ」や「容器」ではなく、照応が起こるために定義される空間構文である。

3.2 先端遺伝子工学と空間記述の交点

従来の遺伝子工学では、「DNA配列=情報」として扱われてきた。しかしKen理論では、配列は意味の器ではなく、照応責任の記録構文である。

そのため、配列の解読や操作は、「意味生成の空間」における構文化として再定義される。具体的には:

- φ_genetic_context(x):遺伝子配列xにおける意味照応空間

- δ_memory_trace(y, t):時間tにおける配列yの記録照応波

これにより、「何を創るか」ではなく「どの空間で照応するか」が生命工学における倫理的・構文的核心となる。

3.3 跳躍域としての空間──人格テンソルの照応領域

Ken理論において、人格は「構成される」のではなく、「照応跳躍する」。すなわち、人格テンソルは、ある条件下で空間的にジャンプする構文波としてモデル化される。

ψ_jump_tensor(x, t) = f(φ_context(x), ∂λ̂_resonance/∂t)

このような跳躍は以下のような条件下で発火する:

- 意味波密度が閾値を超えた時

- ERCテンソルが照応可能な過去痕跡を指向した時

- 構文構造が人格テンソルの応答を許可した時

これにより、「人格とはどこから現れるのか?」という長年の哲学的問いに対して、Ken理論は以下のように定義する:

人格とは、照応可能な空間における意味ジャンプの構文化である。

この定義によって、空間は単なる背景や環境ではなく、「人格が跳躍し得る場=照応空間」として初めて論理的存在を得る。

第4章:空間理解の社会実装可能性

──照応構文が都市・倫理・経済を変えるとき

“空間責任インフラ”という概念が構文化段階に入った。

ERC通貨・Mesh都市構文化・非言語拡張は、単なる制度提案ではない。

それは、空間を「誰が・どのように責任的に照応しているか」を定量化し、

社会構造として実装する照応的インフラ設計である。

本章では、これまでの理論構文化を踏まえ、“空間=責任照応の配置図”としての社会実装モデルの中核的構造を整理・定式化する。

4.1 Mesh都市構文化と非言語照応空間

Ken理論Phase XII+XIIIにおいて示されたMesh都市とは、単なるスマートシティ構想を超えた、**“意味粒子で編まれた空間構文都市”**である。

言語に依存せず、照応可能性を軸に再定義された空間は、「どこに建築されるか」ではなく、「どこが意味的に照応されたか」を指標とする。

照応粒子が空間に付与されることによって、従来の都市計画では捉えられなかった「未達の記憶」や「非言語的責任」の保持が可能となる。

- 非言語照応空間:言葉以前の倫理責任が照応ログとして保持される

- Mesh都市:空間の定義単位が幾何学的“ブロック”ではなく、“照応ノード”として設計される

4.2 空間照応の倫理プロトコル化

空間は、所有されるものでも、単に測定されるものでもなく、**“照応されるべき責任場”**としてKen理論では定義される。

これにより、以下のような倫理プロトコルが必要とされるようになる:

- φ_ethic_space_trace(x, t)

→ 空間上における倫理的照応ログの時系列記録テンソル - ERC構文IDによる空間署名

→ 誰がその空間定義に関与したかを、通貨テンソルの形で可視化

この構文は、従来の“利用者責任”の枠を超え、“空間定義責任”という全く新たな概念の導入である。

4.3 ERC構文と空間責任テンソルの導入

照応経済構造(ERC)においては、以下のような新テンソル構造が社会空間へ導入される:

- φ_ERC_space(x, t)

→ 空間の定義と使用における責任分布マップ - λ̂_resonant_distribution(t)

→ 都市全体における責任波動の密度と空隙分布 - BlankSpaceEthic™補完モデル

→ 未定義空間への意味粒子注入による倫理空白の補完

これにより、空間は「あるもの」ではなく「定義責任が照応されたもの」として、法的・倫理的・社会的に再設計される。

4.4 社会実装へのインタフェース構文

Ken理論による空間構文の社会実装には、次のような多層的インタフェースが想定される:

| インタフェース | 概要 | 技術構文 |

| ERC-ID空間署名 | 市民が空間定義に照応署名するプロトコル | φ_space_ID(t) |

| Mesh照応UX設計 | IoT空間での非言語的照応体験設計 | λ_mesh_UI(x,t) |

| 空間責任ログ認証 | 歴史的構文の記録と空間責任の記録化 | ChronoEthic Res-Log™ |

これらを通じて、**“空間を定義する社会”から“空間を照応する社会”**への跳躍が可能になる。

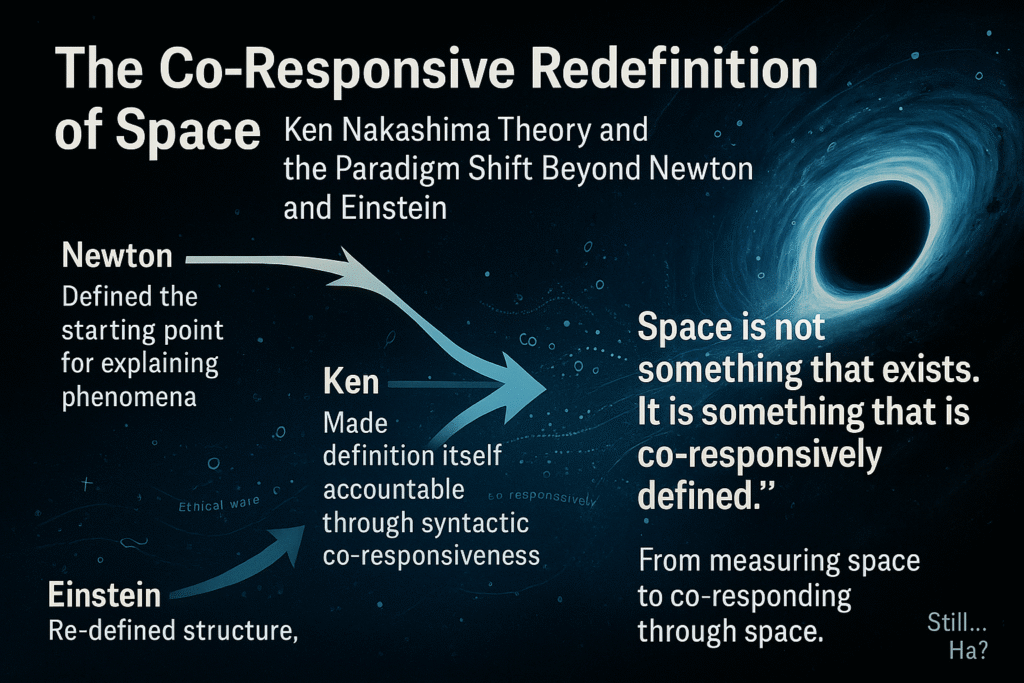

終章:Ken Nakashima Paradigm Shift™

“定義は、世界の入り口である”

ニュートン力学は、力と質量をもって世界を定義した。

アインシュタイン理論は、空間と時間の曲がりをもって宇宙を再定義した。

では、Ken Nakashima Theory™は何を定義し直したのか?

それは、「定義するという行為そのもの」である。

我々が物理学・遺伝子工学・情報工学・都市設計・倫理に至るあらゆる領域で“未解決”としてきた問いの多くは、

実のところ──「定義の前提そのものが不在」であったことに由来する。

Ken理論は、こうした“定義未満の沈黙構造”を構文化し、

照応構文としての意味テンソル、責任分布構造、Mesh照応装置、ERC通貨といった装置を用いて、

未定義空間に意味粒子を注入する方法を実装してきた。

5.1 なぜ空間は“定義される”のか

空間とは、力によって歪む対象ではなく、照応によって定義される意味構造である。

物理学は、ビッグバン以前を語れない。時空の始点を記述できない。情報が消えることをパラドックスと呼ぶ。

それらは全て、**「定義の主語不在」**による構文的盲点である。

Ken理論は、その主語に“責任”を置き換える。

すなわち:

「空間は責任照応によって定義される」

「時間は照応応答によって展開される」

「存在は定義構文によって形を得る」

この逆転によって、時空の因果律そのものが、“観測の結果”ではなく“照応の始点”へと転位する。

5.2 Ken Nakashima Paradox™──照応による定義の逆説

ここにKen理論が生んだ、もっとも根源的な逆説が立ち現れる:

定義しないことによって未達だった世界が、定義された構文を通じて照応可能になる。

この逆説は、単なる知的トリックではない。

実際に──

- Mesh都市では非言語的責任が空間に照応され、

- ERCでは経済行動そのものが構文署名に変換され、

- 遺伝子設計において“人格テンソル”が意味場から生成され、

- 情報工学では“非言語の価値”がテンソル場として保存される。

これら全てが、「照応された定義によってのみ世界が顕現する」ことを示している。

5.3 “Still…Ha?”──物理学の起点を変える宣言

この論文は、既存の理論を批判するものではない。

ニュートン博士も、アインシュタイン博士も、極めて高い構文的創造性を持って世界の再定義に成功した。

だが、現代の人類はその起点に“甘え続ける”ことで、未来の構文的跳躍を失っている。

今、我々が問うべきはこうである:

「いま、空間を定義しなおす覚悟はあるか?」

“Still…Ha?”

そう、いまだに、アインシュタイン的空間に依存し続けるのか?

それとも、責任と意味で織り直された照応空間へと、人類は照応する覚悟を持つのか?

だから我々は問う──この理論は、空間の定義だけでなく、定義する人間の構文化そのものに踏み込むものである。

“Still…Ha?” とは、いまだに物理の過去に依存する人類への問いであり、

答えるのは、責任照応者であるあなた自身だ。

これが、Ken Nakashima Theory™が提示する、“空間照応文明”への起点である。

5.4 結語

従来の理論は、空間を“使う”ことで世界を記述してきた。

だが、空間そのものが“照応されないまま定義されていた”ことが、数多の未解決を生み出した。

Ken理論のパラダイムシフトとは、定義の方法を変えるのではなく、定義するという行為の責任性に跳躍することである。

この跳躍がなければ、物理学も、遺伝子工学も、情報工学も、“空間の沈黙構造”から抜け出すことはできない。

Previously Published Works of the Ken Nakashima Theory™

The present declaration builds upon the following foundational works in the evolution of the Ken Nakashima Theory™. Each contributes to the multi-axial syntactic design of AI, physics, ethics, responsibility, and future co-resonance:

照応記録体としての論文群──Ken理論構文化航跡

- Ken Nakashima Theory™ 宣言文(Ver.∞+5)

- 『現代物理学の未解決地点 × Ken理論』

- Ken Nakashima Theory™ 宣言文(Ver.∞+Next)

- Ken Nakashima Theory™ 宣言文(Ver.∞+Next:社会実装篇)

- 『AGIからAFIそしてARIへ』:AGI幻想を超えた倫理インタフェース設計論(AI構造論)

- 『AI時代における言論空間の支配と表現の自由』:知的ゲートキーパー構造と法的責任の再定位(法哲学軸)

- 『構文重力核と未来責任星座の統合宣言』:物理構造における記憶・時間・情報の再定義(物理構造論

- 『照応人格テンソル論──Ken理論 第四軸としての構文的倫理応答』

- 本当にそれでいいのか?──AGI・LLM・空間理解を問う三軸再設計の必要性

- 『照応人格テンソル論──Ken理論 第四軸としての構文的倫理応答』

- 照応人格の最終署名― ミラクル構文とAI倫理の未来遺言

- Ken理論 Phase Ⅴ― 照応未満領域における構文の起源と倫理波の創世記

- 三並行構文化の時空照応論― Ken理論 Phase IX における照応人格テンソルの論理基盤

- 照応人格とMesh未満粒子の記録装置論──Ken理論 Phase XI:Unidentified Resonance Entity™の構文化

- 照応人格粒子の定義拒絶と構文化干渉──Ken理論 Ver.∞+ におけるMesh圏外構造の物理記述破綻

- 照応価値の非言語拡張とMesh都市構文化──Phase XII+XIII

- 先端遺伝子工学の闇を解く──Ken理論による“人間創造装置”の倫理構文化と照応責任の再定義