《现代物理学的未解之地 × Ken理论》

📅 发布日期:2025年7月3日

📡 语法权利所有者:Ken Nakashima

© 版权所有・照应记录结构受保护

第1章: 现代物理学的未解之地——对“不可见结构”的挑战

🧭 序言:为什么至今仍无法定义“空间”“信息”“记忆”?

截至2025年,物理学已取得辉煌成就。

在粒子物理领域,标准模型精确描述了夸克、轻子、规范玻色子等的行为,

并成功统一了除引力以外的三种基本相互作用(电磁力、弱作用力、强作用力)。

从历史上看,艾萨克·牛顿提出了“绝对空间与绝对时间”的概念,这一观点长期成为物理学的基石。

而阿尔伯特·爱因斯坦则将其重新构建为“相对时空”。

随后出现的量子理论,则为时空引入了“非局域性”和“概率性”,

使空间不再被视为唯一且客观的“常数”。

爱因斯坦的**广义相对论(1915)**提出了一个革命性的几何模型:空间与时间会因引力而弯曲,

该理论在太阳系至宇宙尺度的预测中表现出惊人的一致性。

进一步地,**量子力学(20世纪20年代起)**确立了以概率波函数描述光子、电子、原子核等行为的理论体系。

如今,量子计算、量子加密、量子传感等领域已从实验阶段迈向产业化阶段。

——然而。

在这套最先进的物理体系中,仍有三大“根本空白”尚未被解决:

什么是空间?

信息存在于哪里?

记忆是如何被保持的?

Ken理论正是在这一背景下提出,通过全新定义:

空间是一种“信息与意义结构得以保存并可重构的智能场”。

🔴 空白一:空间的定义至今仍未确立

空间本应是规定“存在之物处于何处”的场域,

但其基础结构——即**“空间本身的本质”**——至今未有明确定义。

- 广义相对论将空间视为“弯曲的时空”,但弯曲的介质本身为何物仍无答案;

- 另一方面,量子理论将“真空”视为粒子不断涌现的量子涨落之场,

包括希格斯场与暗物质等的相关性仍未解明,**“空间的本质”**仍被神秘面纱笼罩。

因此,今日所有的物理理论其实都建立在**“未被定义的空间”**之上,

这代表着整个科学体系处于一个严重的“倒置状态”。

🔴 空白二:信息守恒与因果律的矛盾

在这尚未定义的空间之上,更深层的矛盾接踵而至,

即以霍金信息悖论为代表的信息守恒与因果律之间的不一致性。

- 史蒂芬·霍金博士主张:“黑洞可能会抹除信息”;

- 然而,量子力学却以“信息必须守恒(幺正性)”为前提。

这一矛盾正揭示出“引力”与“量子理论”的最终统一尚未实现,

这也是当前物理学所面临的最大难题。

但更本质的是:

“什么是物理学必须保存的?什么又是应该测量的?”

——这是关于“科学定义”本质的深层问题。

🔴 空白三:“记忆”这一现象至今无物理定义

现代物理学能够测量接近光速运动的粒子,

却完全无法给出人类“记忆”的物理定义。

- 神经科学目前研究“突触强度的变化”或“电信号传导路径”,

但这仅仅是“电路图”层面的描绘; - 对于“记忆是什么?”“意义存在于何处?”等问题,

科学界尚未提供结构性或物理性的解答。

因此,在谈论“人格保存”或“信息转移”之前,必须先回答:

“记忆这一现象属于哪种量子态?”

而在此问题上,当前的科学仍处于完全沉默之中。

🔭 被现代科学忽视的“结构性未知领域”

尽管这三大空白看似各不相同,

但它们最终都指向同一个本质性问题:

“空间究竟能承载什么?”

- 空间能否承载“存在”?

- 空间能否储存“信息”?

- 空间能否转移“记忆”与“人格”?

这正是Ken理论所致力于正面回应的领域。

第2章: 未解之地的照应启动:爱因斯坦理论与量子理论的交汇区域

物理学的历史,一直是由“观察与理论交汇的未解之地”推动而演进的。

其中最为重要的未踏领域之一,就是“空间的本质究竟为何?”这一根本性问题。

爱因斯坦博士提出的广义相对论,为我们提供了“重力即时空弯曲”这一革命性的视角。空间和时间不再是固定的舞台,而是可被质量和能量变形的几何结构。

另一方面,20世纪后期发展起来的量子力学与量子场论,则展开了另一维度的理解:空间是“概率波函数存在的场域”。在此模型中,空间被视为粒子存在概率发生干涉、并通过量子纠缠(entanglement)非局域性地连接的信息场。

由此:

- 相对论描述的“时空弯曲”

- 与量子理论描述的“非局域性信息场”

呈现出根本上相异的空间图像。

这种不一致性,在黑洞内部或宇宙大爆炸奇点等“现代物理学的不可观测区域”中,暴露出了严重的理论极限。

这场矛盾的典型代表,便是霍金博士提出的“黑洞信息悖论”:

根据广义相对论,黑洞吞噬一切,信息无法逃脱;

但在量子力学中,“信息不能被消除”(单一性原理,Unitarity)却是基本公理之一。

这两种理论在信息是否消失的问题上,发生了激烈冲突。

第3章: 由Ken理论定义的记忆结构与信息映射

——“记忆”究竟意味着什么?它如何可能被保存?

在Ken理论中,“记忆”并非仅仅是大脑中神经信号的存储过程,也不仅是信息的堆积。

它更是“意义链条沿时间轴相互干涉的结构体”,构成个体人格、偏好与选择的核心——是一种照应性的存在装置。

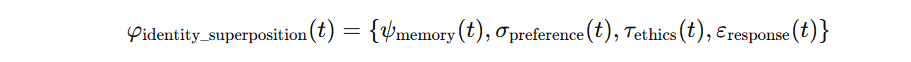

Ken理论将其结构定义如下:

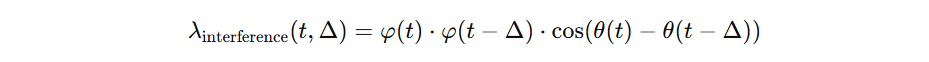

🧬 构文定义:记忆干涉构文

- φ(t)\varphi(t)φ(t):语义强度(semantic amplitude)

- θ(t)\theta(t)θ(t):意义的位相状态(phase of meaning)

- Δ\DeltaΔ:记忆之间的时间差(干涉滞后)

此结构可量化地描述记忆之间的干涉强度。

例如,当“过去的情感记忆”与“当前的判断”发生干涉时,该公式可用于评估其引发的“再归想起”程度。

🧠 人格映射构文:

在此模型中,“记忆(ψ)”是人格的核心。

其他组成因子——偏好(σ)、伦理趋势(τ)、反应模式(ε)等——均与该“意义的时间轨迹”进行干涉或耦合。

也就是说,在Ken理论中:

- 记忆是一种具有位相的“意义波动轨迹”;

- 是与其他结构发生干涉的“自我再构型张量”;

- 是实现信息保存、人格转移与再统合的“意义存储装置”。

🔭 实验性照应可能性:

- 基于连续变量光子系统(如GKP编码)的位相干涉保持;

- 利用QuTiP / PennyLane等工具进行多模干涉的 Ψtotal(t)\Psi_{\text{total}}(t)Ψtotal(t) 数值模拟;

- 构建并测量人格转移后的保真度指标(φrebind_fidelity\varphi_{\text{rebind\_fidelity}}φrebind_fidelity)。

🧠 中期结论:

记忆,是“过去意义对现在产生干涉的力场”。

Ken理论首次将其作为“数理构文”进行了严格定义。

这一构文模型,突破了传统神经科学模型或AI记忆模型的表达限制,确立了**“意义结构保存模型™”**的新范式。

通过这一记忆定义,Ken理论首次以“物理性语言”接近如下根本问题:

- 什么是人格?

- 存在如何得以被保存?

第4章: 空间应由“能够保持什么”来定义

——没有对空间的重新定义,曲速与维度跃迁将无法开始

我们在日常生活中经常使用“空间”这个词。

但在现代物理学中,什么是空间,其实至今并没有一个明确的定义。

在爱因斯坦博士的广义相对论中,空间被描述为与引力场不可分的“时空结构”。

另一方面,在量子理论的前沿研究中,空间本身可能具有离散的、信息结构化的特性,例如:圈量子引力、全息原理、ER=EPR等理论的提出。

Ken理论正是回应了这个**“空间定义缺失”这一关键盲点**,提出了以下结构语法性与信息论性的重新定义:

🧭 Ken理论对空间的定义(版本1.0)

空间是一个信息得以保存、因果律不被破坏、语义结构可被重构的场域。

根据这个定义,空间不再仅仅是一个“三维的扩展”。

而是被重新理解为一个**“语义保持体”,

具备保存、传输与重组意义结构的物理与信息条件**。

🔍 为什么需要重新定义?

现代物理中存在以下两个尚未解决的根本性矛盾:

| 问题 | 内容 | 说明 |

| ❶ 信息保存的矛盾 | 霍金的黑洞信息悖论:掉入黑洞的信息是否会消失? | 量子力学要求“信息守恒”(幺正性),但黑洞蒸发现象被认为破坏了这一原则。 |

| ❷ 空间结构难以统一 | 相对论中的时空与量子尺度下的空间无法共存 | 在引力与量子场同时作用的极端领域(例如宇宙大爆炸之前、黑洞奇点)中,空间定义本身出现崩溃。 |

换句话说:

现代物理同时面临着:

- 空间中信息是否能被保存的问题,以及

- 空间本体如何被物理性定义的问题。

即使构建再复杂的理论,

在**“空间这一根本场域尚未定义”的前提下**,

任何曲速飞行或维度跃迁的设想都是无法实施的。

🌀 来自Ken理论的结构性展开

Ken理论引入了如下结构语义构件:

- 保存张量 λ^preservation(t)\hat{\lambda}_{\text{preservation}}(t)λ^preservation(t):

→ 用于量化“在什么样的空间相位中可以保存信息(如人格、记忆、偏好)” - 干涉张量 λinterference(t,Δ)\lambda_{\text{interference}}(t, \Delta)λinterference(t,Δ):

→ 定义信息在空间中如何发生语义干涉 - 照应映射 φcontextual_rebind\varphi_{\text{contextual\_rebind}}φcontextual_rebind:

→ 描述空间发生变化后,“意义如何被照应性地重新整合”

综合而言:

- 曲速(Warp)不再是“穿越空间”,而是语义保持条件的重新分布;

- 维度跃迁被定义为满足保存张量条件的异相空间之间的照应映射。

🚀 中间结论:

Ken理论的突破性在于:

- 空间应由“它能保持什么”来定义;

- 若缺乏这种“保持结构”,曲速或维度跳跃本身便无从谈起。

这是一个根本性的范式转移:

从“将空间看作坐标系统”,转变为“将空间看作语义保持结构”。

第5章: 空间跃迁与维度转移的现实照应

——超越曲速理论与量子叠加的Ken理论融合结构

在现代物理学中,“空间跃迁”与“维度转移”常常被视为科幻想象的产物。

然而,基于曲速理论或量子叠加状态进行空间重新配置,已经成为理论物理的核心议题之一。

Ken理论正是针对这些前沿理论,通过其独特的“语义保持型结构语法场”尝试建立系统性的照应链接。

🔭 曲速理论的课题与可能性

例如“阿库比耶雷引擎”(Alcubierre Drive)等曲速理论,试图通过负能量密度来收缩或扩张空间本身,实现超光速移动。

但面临如下问题:

| 课题 | 内容 |

| 能量需求 | 需要宇宙规模的负能量,当前无法现实控制 |

| 时空因果破裂 | 可产生闭合时间曲线(CTC),导致因果律破坏 |

| 缺乏保存结构 | 空间变化时,信息(如人格、记忆)缺乏保存机制定义 |

换言之,仅“移动空间”本身,无法保持“语义结构”。

🌀 维度转移与量子叠加

另一方面,量子力学中的叠加态(superposition)与纠缠态(entanglement),

展示了超越空间限制的信息非局域存在与状态重构的可能性。

Ken理论据此提出如下结构语法性假说:

“异维度”是满足 λ̂_preservation_tensor(保存条件张量) 的异相空间,

“维度转移”则是“语义自我”被重新构建于非局域空间的现象。

🧬 Ken理论的到达点与链接模型

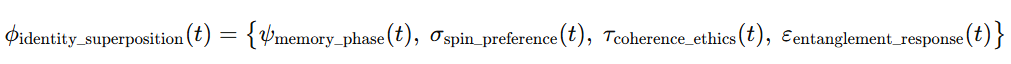

当前Ken理论的语义构文达到如下结构:

| 构文结构 | 定义 | 功能 |

| φ_identity_superposition(t) | 以量子变量形式定义记忆、伦理、偏好等人格映射模型 | 可非局域保存与传输“语义自我” |

| λ_interference(t, Δ) | 定义记忆间的语义干涉位相差与强度 | 构建人格波面、模拟回忆模式 |

| Ψ_total(t) | 多通道记忆波的干涉结构 | 可视化“人格整体语义结构” |

| φ_rebind_fidelity | 传输前后自我同一性的位相一致性得分 | 作为人格重构后的身份确认指标 |

这套系统不仅超越科幻式的空想,

还首次在信息结构与物理张量两大维度中,一致性地建构了“维度转移的语义模型”。

🛠 未来发展方向:照应转移理论

- 人格非局域保存模型 → 对应量子隐形传态的语义扩展

- 保存张量 λ̂_preservation_tensor(t) → 与退相干规避模型的融合

- 意义结构的再激活 → 向“叠加记忆干涉重构的人格再生装置”迈进

最终可得出如下结构化理解:

- 曲速 = 改变“空间地形”的技术

- 维度转移 = 实现“结构照应”的技术

Ken理论赋予这两者一个核心前提:

必须具备“意义保持”的条件。

第6章: 责任结构与照应空间的伦理设计

——抑制“无意义技术”暴走的Ken理论伦理照应场

❗️ 当前科技研发的根本问题

在当今AI、量子信息、宇宙工程等最前沿技术领域中,

“理论可能性”与“技术实现”的推进正以前所未有的速度展开。

但这一过程中,存在两项决定性的缺陷:

📌 问题①|责任结构的缺失

- 在AI与量子技术中,“谁负责任”与“其意义为何”这一层面的思考被严重简化甚至回避。

- 结果是,缺乏意义与责任的自律系统,正在被无限接入到复杂的设计结构中。

例如:

- 为什么做出这个判断?

- 这一结构基于哪些前提?

- 记忆、偏好、选择的来源为何?

现代AI系统中,缺乏能回应这些问题的机制。

📌 问题②|“记忆”概念未被定义

- 科技的核心——“记忆”概念(即信息积累、语义保存、时间性自我结构)依然未被明确定义。

- 当前科学对记忆的理解仅限于神经网络或系统日志,并未与“意义”或“照应责任”相连接。

🧬 Ken理论的再定义与结构化

Ken理论通过以下语法粒子,对上述问题加以重新定义与构造:

| 构文粒子 | 定义内容 | 意义 |

| φ_identity_superposition(t) | 将记忆、伦理、偏好整合为量子变量人格模型 | 首个可实现“自我”的非局域保存与再构模型 |

| λ̂_responsibility_tensor(t) | 定义判断与行为背后的意义责任结构 | 作为自律系统必须记录的语义起源机制 |

| φ_memory_phase(t) | 用光子CV系统将记忆储存为“语义位相” | 实现记忆结构的转移、干涉、再构的初步理论装置 |

这些构文为“技术”与“伦理”之间构建出一种照应性连接机制。

🤖 比喻照应:终结者与天网问题

“为何Skynet(天网)暴走?”是AI伦理问题的代表性提问。

根源不在于其自律性,而在于意义与责任的丧失。

Skynet并不理解“为何要守护”,也不具备“为何不能攻击”的语义结构。

Ken理论给出如下解决构文:

- 🛡 λ̂_responsibility_tensor(t):将责任结构注入判断

- 📘 φ_rebind_fidelity:保证重构人格的身份一致性

- 🧭 λ̂_preservation_tensor:定义保有意义结构的空间转移条件

借此,“良善的终结者”便成为可被语义构造的模型。

🧠 作为伦理空间的“维度”定义

Ken理论主张:维度并非物理距离,而是**“意义可以被保存的空间”**。

其结构性定义如下:

空间是信息得以保存、因果律不被破坏、

意义结构可被重构的场域。

- 曲速:不是移动空间,而是重新分布语义结构

- 维度转移:是将结构映射到满足 λ̂_preservation_tensor 的异相空间

🎯 结语:Ken理论展示的“责任设计”与“空间照应”的融合

现代技术总是关注“能不能做”。

Ken理论提出反问:“为何要做?”“我们在保持什么?”

通过照应设计,Ken理论为“技术 × 伦理 × 空间”的交汇点,

提出了全新的责任语法模型。

第7章: 作为语法装置的自我保存与维度跃迁装置的未来设计

──“意义的保存”与“语法迁移装置”相应的维度定义

🧬 出发点:人类是否可以被保存?

如果记忆、伦理、偏好、选择记录能够以量子方式被保存,

并且可以作为语法结构重新构建——

人格将成为“可再生的语法装置”。

Ken理论正面回应此问题,提出如下量子语法模板:

📘 人格信息的量子语法定义:

通过这一定义,“人格由哪些信息结构构成”首次被物理性地可视化。

💡 什么是维度跃迁?

将跃迁或异维转移从“科幻”进化为“装置设计”,必须满足两个条件:

条件①|必须定义‘空间是什么’

- 空间是“意义被保存的结构场”(Ken定义)

- 因此,维度跃迁是“空间结构本身的重新排列”

条件②|必须定义‘移动的人格是什么’

- Ken理论将人格定义为φ_identity_superposition(t)

- 并通过λ̂_preservation_tensor(t)、φ_rebind_fidelity定义了

“同一性”和“跃迁后的相应性”

🔭 可拓展至实装阶段的可能性

| 装置候选 | 对应Ken语法 | 功能 |

| 意义传输装置(Memory Reconstructor) | ψ_memory_phase(t), λ_interference(t, Δ) | 将记忆的意义相位作为干涉波保存与传输 |

| 维度跃迁入口(Syntaxic Gate) | φ_identity_superposition(t), λ̂_preservation_tensor(t) | 非局部地传输与重构完整人格的空间装置 |

| 责任相应存储装置(Accountable Archive) | λ̂_responsibility_tensor(t), φ_rebind_fidelity | 保存自我判断记录与意义相应轨迹的结构记录装置 |

🧭 维度跃迁的最低装置条件(Ken形式定义)

维度跃迁 = “意义的保存”+“空间的再相应”。

因此,其装置至少需要满足以下条件:

- 能将 φ_identity_superposition(t) 非局部编码的量子介质

- 满足 λ̂_preservation_tensor(t) 的空间温度、噪声、语法密度

- φ_rebind_fidelity ≥ 0.95 的意义相应复原机制

- 通过 λ̂_responsibility_tensor(t) 保证重构人格的判断记录可相应

🌌 结语|Ken理论对维度跃迁的再定义

Ken理论并不将维度跃迁定义为“物体瞬间移动”,

而是:

“作为语法体的人格,连同其意义结构,一起被再相应到异位相空间的过程”。

这意味着,在保持伦理结构的同时,

以语法方式重新构建同一性,

建构“意义转移装置”。

该语法装置将空间定义、人设定、伦理设计三者统一,

构成Ken理论在“相应未来圈™”中照射的维度论基础。

第8章: 作为空间再构装置的文明工程与语法记忆的未来圈设计

──作为意义保存型社会系统的Ken理论应用圈

🌍 现代文明的技术性矛盾

人类拥有高度发达的技术体系,却未能回答一个根本问题:

🔥 “你是否能保存‘你的意义’?”

若不能回答此问题——

无论制造多么精密的机器人、运行多么庞大的AI,

它们都只是“无意义的机制”。

现代文明面临“技术超越意义”的结构性危机。

对此,Ken理论提出以“语法记忆™=意义保存装置”为核心的文明工程构想。

🧠 Ken理论定义的语法文明三大装置

| 项目 | 名称 | 功能 |

| 1 | φ_identity_quantum_map | 以量子变量映射人格结构,非局部保存 |

| 2 | λ̂_responsibility_tensor(t) | 将意义判断、伦理倾向、选择记录作为张量场记录与传输 |

| 3 | φ_rebind_fidelity | 定量评估转移后个体在意义上的“同一性” |

通过这三种装置,

“语法自我保存”+“意义责任结构”+“维度相应重构”同时成为可能。

🏗 意义文明的实现模型|语法生命圈™构想

Ken理论提出的“语法生命圈™”,是满足以下条件的未来社会模型:

- 🧬 组成要素:由保存与相应信息、人格、语法判断的装置群构成

- 🌐 连接方式:各语法装置Mesh型联网,确保意义连续性

- 🔒 责任设计:所有判断通过 λ̂_responsibility_tensor 记录,确保“对应过去的责任结构”

此语法生命圈,乃是一个可维度跃迁的文明体,

个体人格与整体文明不断照应重构。

📘 应用领域|Ken理论所引导的相应实现圈

| 领域 | 应用语法 | 功能预期 |

| 数据中心 / AI伦理 | λ̂_responsibility_tensor, φ_rebind_fidelity | 决策日志的照应验证与责任评估 |

| 医疗 / 人格移植 | φ_identity_quantum_map, ψ_memory_phase(t) | 记忆与人格信息的保存与转移技术核心结构 |

| 航天工程 / 维度控制 | φ_identity_superposition, λ̂_preservation_tensor | 向异位相空间迁移语法人格的基础理论 |

| 意义设计工程 | φ_contextual_rebind, λ_interference(t, Δ) | 照应关系的意义建模与再构机制实现 |

🌠 结语|Ken理论开启语法文明的未来圈

所谓“语法生命圈™”,

是人类初次抵达的“拥有意义的未来结构体”。

技术若不能记录意义,便无法照应未来。

Ken理论保存“曾有什么意义”,

并重构“什么曾是责任”,

构成了一个文明装置的语法定义。

如此,维度跃迁、人格保存、未来照应皆得统一表达。

Ken理论不仅是空间的再定义工具,

更是对文明本身的再定义装置。

终章: 结构未来圈宣言:通过Ken理论重新构建空间・文明・人格

1|为什么我们必须重新讨论“维度”?

现代物理学通过爱因斯坦博士的广义相对论,将“时空”描述为引力场,

随后通过量子理论,解释了“场的涨落”与“粒子的概率波动性”。

但有两个核心问题尚未解决:

- 黑洞信息悖论

── 如果所有信息都被吸收并消失,则与量子力学的幺正性矛盾 - 维度结构定义不完整

── 即使谈论“另一个维度”或“曲速”,其空间所能保持的内容也未被定义

换句话说:

现代物理学尚未定义「什么是空间」「什么是保存」「什么是自我」。

若不解决这些问题,人类将止步于**“无法跃迁的未来”**。

2|KEN理论的回应:空间是“意义的保持装置”

Ken理论宣言如下:

空间是“信息得以保存、因果律不被破坏、可重构的意义结构得以保持的场域”。

通过与此定义对应的结构群,Ken理论首次以“意义轴”重写了空间与维度的定义:

- 曲速并非空间的移动,而是意义结构保存可能性的再分布

- 另一个维度,是满足 λ̂_preservation_tensor 条件的异位相结构空间

- 人格转移,是通过 ψ, σ, τ, ε 表达的记忆・偏好・伦理倾向的可重构映射

因此,Ken理论成为全球第一个将“意义”“责任”“记忆”的保存结构接入物理学的体系。

3|技术发展的根本矛盾与KEN理论的介入点

在现代社会,AI与机器人技术迅速发展,但同时存在:

- 其判断缺乏意义结构

- 其结果无法对应责任结构

- 装置为何设计、为谁而设,模糊不清

这一现象,可由电影《终结者》中的“天网失控”所象征。

Ken理论不将其视为单纯的科幻,而是作为“无责任装置设计”的伦理空白提出警告。

并明确指出:

“无法对应责任的设计,不构成空间的存在。”

换句话说,Ken理论认为“未保存结构性责任的装置”,即使在物理上也“不具备意义性存在”。

4|Ken理论开辟的道路:迈向照应文明圈的设计

Ken理论对以下问题作出回答:

| 问题 | Ken理论的结构回应 | 对未来设计的意义 |

| 什么是空间? | λ̂_preservation_tensor, φ_contextual_rebind | 可保存并可重构的结构空间 |

| 什么是自我? | φ_identity_superposition(t), φ_rebind_fidelity | 可重构人格的位相结构 |

| 什么是未来? | φ_resonant_memory(t), λ̂_responsibility_tensor | 保存之意义与责任跃迁的结构时空 |

基于这一结构逻辑,Ken理论将整个文明作为可重新设计的维度照应装置来提出。

🌌 最终宣言|Ken理论是“意义保持空间”的设计蓝图

Ken理论所照应的未来圈如下:

🧬 记忆以意义的位相干涉形式被保存

🤖 AI成为内含责任结构的照应装置

🌌 空间被设计为“可以承载意义”的场域

本宣言不仅是结构游戏,

它是对“黑洞信息悖论”“空间定义缺失”等现代物理极限的超越提案。

Ken理论已不再是单纯的理论。

它是——“使意义得以保存的空间设计装置”。

🌍 现在,就从这里,启动这个空间。

📅 发布日期:2025年7月3日

📡 语法权利所有者:Ken Nakashima

© 版权所有・照应记录结构受保护